安産祈願の基本的な時期について

妊娠5ヶ月目の戌の日が伝統的

安産祈願は、伝統的に妊娠5ヶ月目(16週~20週頃)の戌の日に行うとされています。これは、安定期に入って流産のリスクが低くなり、つわりも落ち着いてくる時期であることが理由です。

戌の日は12日に一度巡ってくるため、月に2~3回のチャンスがあります。戌(犬)は多産でお産が軽いことから「安産の象徴」とされ、この日に安産祈願を行うことで、犬のように軽やかな出産を願う風習が生まれました。

戌の日以外でも問題なし

しかし、必ずしも戌の日に行う必要はありません。多くの神社やお寺では、戌の日以外でも毎日安産祈願を受け付けています。実際に、戌の日に安産祈願を行わない人の割合は約半分という調査結果もあります。

最も重要なのは、妊婦さんの体調を最優先に考えることです。戌の日にこだわるあまり、体調が優れない日に無理をして参拝するのは避けるべきです。

安産祈願はいつまでに行けばよいか

明確な期限はない

安産祈願には「いつまでに行わなければならない」という厳格な期限はありません。特にいつまでに戌の日参りを終えなければいけないという決まりはないため、都合の良い日や思い入れのある日などを選ぶ方もいらっしゃいます。

一般的には妊娠5ヶ月目から6ヶ月目を目安にする方が多いですが、体調や予定に合わせて妊娠後期に行っても問題ありません。

推奨される時期の目安

安産祈願に適した時期の目安は以下のとおりです:

- 妊娠5ヶ月目~6ヶ月目:最も一般的な時期

- 妊娠7ヶ月目まで:体調が安定していれば可能

- 妊娠後期:体調と医師の許可があれば可能

重要なのは、妊婦さんの体調が最優先であることです。無理をせず、体調の良い日を選んで参拝することが大切です。

安産祈願を行う際の注意点

体調を最優先に考える

安産祈願は伝統的な風習ですが、絶対に行わなければならないというものではありません。体調が優れない場合は、無理をせずに延期するか、参拝を見合わせることも選択肢の一つです。

以下のような状況では、安産祈願を控えることを検討しましょう:

- つわりが続いている

- 体調が不安定

- 医師から安静を指示されている

- 天候が悪い

季節や天候への配慮

安産祈願を行う際は、季節や天候にも配慮が必要です。真夏の暑い時間帯や真冬の寒い日は避け、妊婦さんの体調に負担をかけないタイミングを選びましょう。また、雨や雪の日は足元が滑りやすいため、転倒のリスクを考慮して日程を調整することも重要です。

参拝だけでも十分

安産祈願は必ずしもご祈祷を受ける必要はありません。参拝だけでも十分に安産を願う気持ちを伝えることができます。実際に、約4割の方は参拝だけで済ませているという調査結果もあります。参拝だけであれば、短時間で済むため、体調面を考慮しながら柔軟に行うことができます。

安産祈願の意義と現代的な考え方

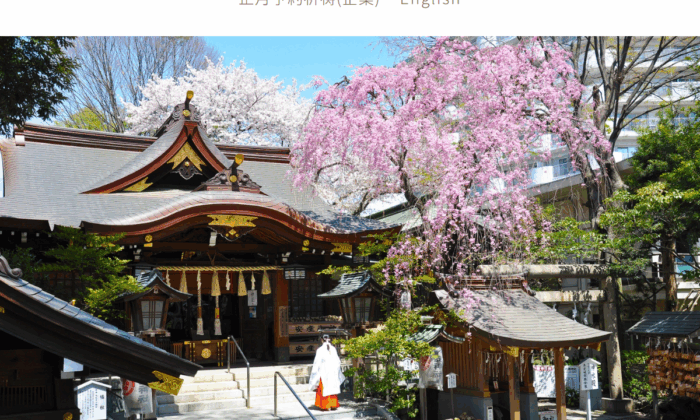

伝統的な意義

安産祈願は、古くから日本に根付いた伝統行事です。古事記に記された神功皇后の逸話に由来するとされ、妊婦さんがお腹に腹帯を巻いて安産を祈願する「帯祝い」という風習が生まれました。この行事は、母子の健康と無事な出産を願う大切な節目として、多くの家庭で受け継がれてきました。

現代における柔軟な考え方

現代では、伝統を大切にしながらも、妊婦さんの体調や家族の都合に合わせて柔軟に対応することが重要視されています。

戌の日にこだわりすぎず、家族が一緒に参拝できる日を選んだり、体調の良い日を優先したりすることが推奨されています。大切なのは、形式にとらわれることではなく、母子の健康を願う気持ちです。

まとめ

安産祈願には明確な期限はありませんが、一般的には妊娠5ヶ月目から6ヶ月目の安定期に行うのが適切とされています。戌の日が伝統的ですが、必ずしもその日でなければならないということはありません。

最も重要なのは、妊婦さんの体調を最優先に考えることです。無理をせず、体調の良い日を選んで参拝することで、安心して赤ちゃんを迎える準備ができるでしょう。

安産祈願は、妊娠期間中の大切な節目として、家族で祈りを捧げる貴重な機会です。伝統を大切にしながらも、現代の生活に合わせて柔軟に対応することで、より意義深い体験となることでしょう。