初穂料とは何か

初穂料(はつほりょう)は、本来その年に初めて収穫した稲穂などを神前に供えた「初穂」に由来する謝礼金です。現在はお米の代わりに現金を納める習慣となり、安産祈願やお宮参り、七五三など慶事で用いられます。

初穂料の意味と由来

古来、日本では五穀豊穣への感謝を込めて初穂を奉納していました。その精神が現代に継承され、祈祷のお礼として現金を包む形が「初穂料」です。

初穂料と玉串料の違い

- 初穂料:慶事専用。お守りやお札を授与される場面にも使用される

- 玉串料:慶弔どちらでも使用可。ただし授与品を伴う場合は用いない

安産祈願では授与品(腹帯・お守り等)があるため「初穂料」を使うのが一般的です。

初穂料の相場と確認方法

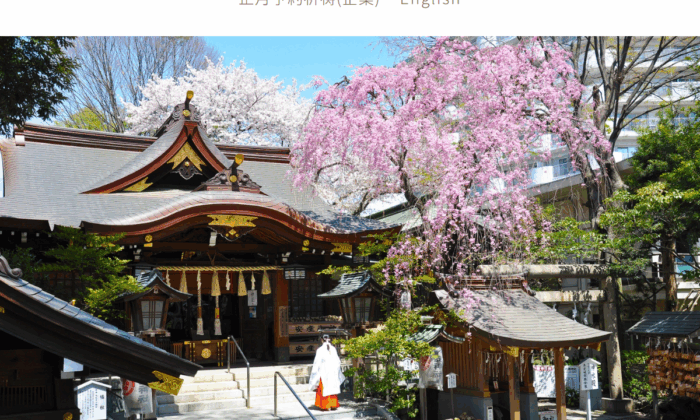

安産祈願の初穂料は5,000円〜10,000円が目安です。有名神社では12,000円など金額が固定されている場合もあるため、事前に公式サイトや電話で確認することをおすすめします。

相場別の授与品イメージ

- 5,000円:基本祈祷のみ

- 7,000〜10,000円:お守り・お札・腹帯付き

- 10,000円以上:家族複数名での祈祷や特別なお札

事前確認のポイント

「お気持ちで」と案内される場合もあります。その際は相場を参考に包み、受付で金額を記入したのし袋を渡すと誤解を避けることができます。

のし袋の選び方

安産祈願では紅白蝶結びののし袋を使用します。何度でも結び直せる蝶結びは「繰り返しあってもよい慶事」に適しています。

のし袋のタイプ

- 〜1万円程度:水引が印刷された封筒タイプで可

- それ以上:実際の水引が付いた折り紙タイプ

水引の色と結び方

紅白以外(結び切り・あわじ結び)は「一度きり」を願う場面向けなので避けるようにします。

のし袋の正しい書き方

表書き

- 上段:初穂料または御初穂料

- 下段:妊婦さんの氏名(夫婦連名の場合は右に夫の姓名、左に妻の名前)

毛筆または筆ペンで濃い墨を使用します。

中袋の書き方

- 表面中央:金額を旧字体の漢数字で記入(例:金 壱萬円)

- 裏面左下:住所と氏名

封筒タイプの場合

裏面左下に金額と住所を記入し、中袋は不要です。

お金の準備と包み方

新札の用意

可能であれば新札を使用しますが、折り目や汚れのない綺麗なお札であれば問題ありません。

お札の向き

肖像画が表面(上)にくるように揃えて入れます。1,000円札を多数より適切な額面1枚が望ましいとされています。

初穂料の渡し方とマナー

袱紗の使用

のし袋は袱紗で包み、受付で袱紗から出して渡すのが正式です。安産祈願は慶事なので暖色系や紫の袱紗が適しています。

渡すタイミングと言葉

多くの神社では祈祷前の受付時に渡します。「初穂料です。お供えください」と一言添えると丁寧です。

安産祈願当日の持ち物と服装

持ち物チェックリスト

- 必須:初穂料、腹帯(持参する場合)

- あると便利:母子手帳、手提げ袋、お水・ハンカチ

服装のポイント

- 妊婦さん:締め付けないワンピース、歩きやすい靴

- パートナー:スーツまたはジャケットスタイル

- デニム・サンダルなど過度にカジュアルな服装は避ける

よくある質問

戌の日以外でも良いですか?

体調や予定に合わせて戌の日以外に参拝しても問題ありません。大切なのは無理なく安全にお参りすることです。

代理参拝は可能ですか?

妊婦さんの体調が優れない場合は家族が代理で参拝し、授与品を受け取ることも認められています。

金額が端数でも良いですか?

4万円(死)、9万円(苦)などを避ける地域もあります。どうしても該当額になる場合は金額を分けると良いとされています。

安産祈願後のお礼参り

時期と方法

無事出産後、産後1年以内を目安に安産祈願を行った神社へお礼参りをします。腹帯やお守りを返納し、感謝を伝えます。

お守りの扱い

授与されたお守りは出産まで身につけ、役目を終えたらお礼参り時に返納または近隣神社でお焚き上げを依頼します。

まとめ

初穂料は神様への感謝を形にする大切なものです。正しいマナーを守り、心を込めて準備すれば、より清々しい気持ちで安産祈願に臨むことができます。体調を最優先に、無理のない日程と服装で安全にお参りください。