2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す目標を掲げたSDGs。一方の我が国では、働く人々の睡眠不足が深刻化し、企業の生産性低下や離職率増加といった課題が浮き彫りになっている。

SDGs17の目標達成のヒントとなる話題を各界の著名人やビジネスパーソンが語り合う「シリーズ:未来トーク」。今回は、目標8「働きがいも経済成長も」に関わる睡眠の重要性について、グランプロ睡眠美容クリニック(中央区銀座)理事長・院長で産業医の廣瀬能華氏に話を聞いた。

◆ ◆ ◆

2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す目標を掲げたSDGs。一方の我が国では、働く人々の睡眠不足が深刻化し、企業の生産性低下や離職率増加といった課題が浮き彫りになっている。

SDGs17の目標達成のヒントとなる話題を各界の著名人やビジネスパーソンが語り合う「シリーズ:未来トーク」。今回は、目標8「働きがいも経済成長も」に関わる睡眠の重要性について、グランプロ睡眠美容クリニック(中央区銀座)理事長・院長で産業医の廣瀬能華氏に話を聞いた。

◆ ◆ ◆

俳優の東出昌大が、5月29日発売の「FRaU SDGs MOOK」最新号(講談社)に登場することが分かった。

2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す目標を掲げたSDGs。一方の我が国では、総人口における高齢者の割合が約30%を超え、超高齢化社会や労働人口の減少がより一層進むと言われる「2030年問題」が控えている。

SDGs17の目標達成のヒントとなる話題を各界の著名人やビジネスパーソンが語り合う「シリーズ:未来トーク」では、目標8「働きがいも経済成長も」に関わる福利厚生について取り組んでいる企業を取材。理美容店向け予約管理システム「ビューティーメリット」を手がける株式会社サインド執行役員営業部長の池田英右(えいすけ)さんに話を聞いた。

◆ ◆ ◆

株式会社LDH JAPANと帝人フロンティア株式会社が3月10日、都内で「サステナブルな社会の実現に向けたプロジェクト 記者発表会」を開催した。

LDHからはSocial Innovation Officerの橘ケンチ(EXILE)、帝人フロンティアからは取締役執行役員の重村幸弘氏が登壇した。

このプロジェクトはサステナブルな社会の実現を目指し、LDHが展開する事業の中で循環型リサイクルの取り組みや環境教育、啓発活動などを両社が協力して行っていくもの。

帝人フロンティアはリサイクルやサステナブルという言葉をほとんど耳にすることがなかった1995年から使用後のペットボトルを回収し繊維にしたり、使い終わった衣服を回収し衣服に戻すという、リサイクルポリエステル繊維「ECOPET」の生産、販売を開始し、今年で30周年を迎える。この着古した衣料品は資源になるという観点から、同社では繊維から繊維へ水平に資源を循環させる「繊維to繊維の実現」を目指している。

LDHは「Circle of Dreams 夢を信じ、夢をつなぎ、夢を循環させ、一人でも多くの人とLove,Dream,Happinessをわかちあう未来へ。」というパーパスを掲げているのだが、今回のプロジェクトでは帝人フロンティアが長年培ってきたポリエステルリサイクル技術や繊維製品の技術開発力と資源循環の取り組みのノウハウを活用し、両社が協力してサステナブルなエンターテインメント事業の構築を通じて循環型社会の実現を目指すという。

全国の高校生たちが環境問題に関するアイデアを考え、それをプレゼンテーションし競い合う「第3回高校生ecoアイデアコンテスト」の本選が3月9日、都内で開催され、渋谷教育学園渋谷高等学校の「完全自作ボードゲーム『カンリンリ』」がグランプリを獲得した。

同コンテストは1992年に創設された「地球環境大賞」を運営する産経新聞社と、子どもたちのためにSDGsのテーマに沿ったさまざまなプロジェクトを展開する一般財団法人ピースコミュニケーション財団、「世界を変える大学発スタートアップを育てる」プラットフォームである「Greater Tokyo Innovation Ecosystem(GTIE)」、早稲田大学WASEDA EDGE人材育成プログラムの共催により行われるもの。

2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標であるSDGsが設けた17のゴールのうち地球環境に関する「07.エネルギーをみんなにそしてクリーンに」「11.住み続けられるまちづくりを」「13.気候変動に具体的な対策を」「14.海の豊かさを守ろう」「15.陸の豊かさも守ろう」の5つの目標をテーマに高校生たちが自由な発想で考えたアイデアを3分以内の動画にまとめ応募。動画による審査を行い8校がこの日の本選に勝ち上がり、プラス2分の計5分間の持ち時間の中で審査員の前でプレゼンを行った。

審査員を務めたのは産経新聞社の阿部紳史ソーシャルビジネス事業部部長、株式会社フジテレビジョン 社会貢献推進局サステナビリティ推進部上席サステナビリティプロデューサーの木幡美子氏、早稲田大学理工学術院の所千晴教授、一般財団法人ピースコミュニケーション財団の一木広治代表理事の4人。①実現可能性 ②新規性 ③社会性/親和性 ④アイデアスケール ⑤シナジー創出/事業連携 ⑥プレゼン力の各項目で審査を行った。

小学生が自分たちが暮らす地域の未来の姿を考える「国連を支える世界こども未来会議 in MATSUYAMA」が2月1日、愛媛・松山市の松山区役所で開催された。イベントには、市内の小学校の4~6年生約50人が参加し、SDGs(持続的な開発目標)の達成の観点から「住み続けられる未来の松山市」をテーマに、約4時間にわたって意見交換し、アイデアをまとめた。

イベントはワークショップとプレゼンテーションで構成。子どもたちはランダムにA~Jまで10のグループに振り分けられ、それぞれのグループ内で意見を交換して提案をまとめ、プレゼンテーションを行った。

ワークショップでは、“わたしたち”のよりよい在り方を可視化する『わたしたちのウェルビーイングカード』(NTT)を活用。〈社会貢献〉〈緑〉〈平和〉〈希望〉〈応援・推し〉といった、自分らしく、いきいきと生きるあり方や、心地よくいられる状態を示す「ウェルビーイング」を感じる言葉が書かれたカードで、児童たちは自分がいきいきと生きるために必要なものを選び、選んだ理由を説明しながら自己紹介、そこから「住み続けられる未来の松島市」へと考えを広げていく。

千代田区有楽町の東京ミッドタウン日比谷にて、1月10~19日の10日間、ニッポンの食の未来を考えるイベント「食と生きる」を開催する。

豊島区の産官学連携コンソーシアム「TEAMとしま」の有志企業が区内にキャンパスがある立教大学とタッグを組んで特別連携イベント『Well-being City 豊島区構想 -健康経営優良法人日本一の街へ-』を12月10日、立教大学で開催した。「学生視点のWell-being企業とは」として、同大学の経済学部で労働経済論をテーマとしている首藤ゼミナールの学生たちがWell-being企業のあるべき姿と行動を提言、イベントに参加した豊島区の高際みゆき区長や企業の代表者は、学生たちからの耳の痛い提案に熱心に耳を傾け、苦笑いしながらも、しっかりと受け止めた。

就職活動を控える大学生ならではの視点。安定性を求めて大企業への就職を希望する学生が多い現状を示したうえで、3つのグループが、中小企業が抱える人手不足の観点から、それぞれ「福利厚生・休暇制度」「インターン」「認知度」に着目、さまざまなデータを分析して仮説を立て、豊島区役所や株式会社サンシャインシティ、TEAMとしまのマテックス株式会社などをヒアリングして現状の課題を明らかにし、それぞれの改善方法を示した。

豊島区在住・在学の小学4~6年生を対象にした「国連を支える世界こども未来会議 in TOSHIMA 2024」が11月24日、豊島区役所で開催され、区内の小学生約30人が参加、SDGs(持続的な開発目標)の達成の観点から「住み続けられる未来の豊島区」をテーマに、約4時間にわたって将来の豊島区の姿について意見交換、アイデアを提案した。

イベントはワークショップとプレゼンテーションで構成。子どもたちはランダムに6つのグループに振り分けられ、それぞれで意見を交換して考えをまとめ資料を用意し、区役所内の議場でプレゼンテーションを行った。

ワークショップは、日本電信電話株式会社上席特別研究員の渡邊淳司氏と司会と審査員を務めたジャーナリストの堀潤氏の進行で、審査員を務めた一般財団法人ピースコミュニケーション財団の一木広治代表理事、株式会社ファーストブランドの河本扶美子CEO、早稲田大学理工学術院先進理工学部長・研究科長・教授の朝日透氏らが見守る中で行われた。

子どもたちは話し合いの進行を手助けするコミュニケーションサポーターから考え方のヒントをもらいながら約1時間で「住み続けられる未来の豊島区」を実現するアイデアをまとめる。そのために“わたしたち”のよりよい在り方を可視化する『わたしたちのウェルビーイングカード』を活用。カードには〈社会貢献〉〈緑〉〈平和〉〈希望〉〈応援・推し〉といった、その人らしく、いきいきと生きるあり方や、心地よくいられる状態を示す「ウェルビーイング」を感じる言葉が書かれており、子どもたちはカードのなかから自分が幸せを感じるには何が必要かを選んで説明しながら自己紹介、そこから「住み続けられる未来の豊島区」へと考えを広げていった。

同区の小学校ではSDGsに関する学習を積極的に進めていることからアイデアは多岐にわたった。

〈思いやり〉や〈信頼〉〈関係づくり〉といったところから、池袋のゴミ拾いをすることで街がきれいになって住み続けたくなる、子どもから高齢者までが世代を超えて交流することで住み続けたい街になるといった考え方を共有すると、アイデアを実現するための具体的な方法を考えた。さらに、それを豊島区に暮らす人たちを中心に広く知らせるためにはどうするかを考えるグループもあり、YouTubeやSNSよりも区役所のポスターや駅などのサイネージのほうが効果的といった的確な指摘には成り行きを見守っていた大人たちも驚いていた。

プレゼンテーションは、区役所内の議場に会場を移して行われ、審査員を務める豊島区の高際みゆき区長、金子智雄教育長も加わった。

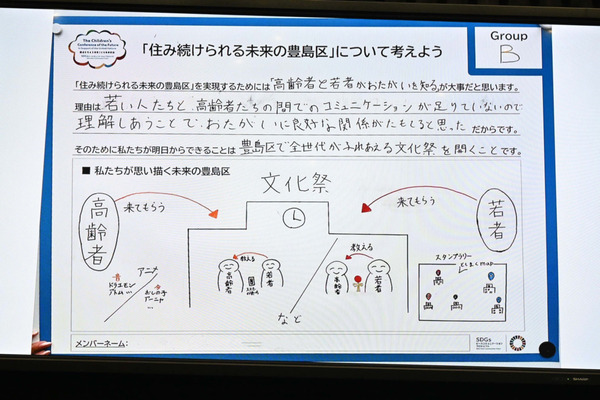

6つのグループそれぞれが工夫を凝らしてプレゼンテーションをしたなかで、最優秀賞に選ばれたのは、豊島区が住み続けられる街になるためには高齢者と若者がお互いを知ることが必要だとし、すべての世代が参加する文化祭を定期的に行う提案をしたグループだった。

プレゼンテーションでは「外で友達とゲームをしていたら高齢の方に、最近の子どもは、ってにらまれた」と自分たちの経験をシェアして共感を集めると「こうしたことが起きるのは世代間のコミュニケーション不足が理由」と展開。異なる世代間でお互いを理解するために、みんなが参加できる文化祭を定期的に開催することを提案した。文化祭では誰もがお店を出せるのでそこで交流ができたり、若い世代が高齢者にスマホの使い方を教えたりすることで新たな交流が生まれると説明。また「古いものから最新までアニメは愛されている」としたうえで豊島区の豊富なマンガやアニメコンテンツも活用できると強調し、みんなで良好な関係性を築きたいとまとめた。

参加した子どもたちから「文化祭では異なる世代が交流するためにゲームなどを用意するのですか?」という質問が出ると、「地域の方とか、(高際)みゆきさんと協力できれば、ゲームの用意なんてお茶の子さいさいだと思う」と答えると、子どもたちも大人たちも笑顔を浮かべた。

みゆきさんこと高際区長は、グループの発表に「すごい、すばらしい」と感激。「豊島区は、子どもの支援、高齢者の支援をやってきたけど、そこだけじゃなくて、全世代、その中間の支援や若者の支援も一緒にやるのが大事。こういうところが足りないな、こういうコミュニケーションがとれたらいいのになって思うところがあったら教えて」とコメントした。

この日、6つのグループからさまざまな提案があったが、異なる世代が交流することや人のつながりが「住み続けられる未来の豊島区」を作るという考えを軸にしたものが多く、独居する高齢者、家族、外国人などさまざまなスタイルで暮らす人たちが集まる豊島区らしいアイデアだった。

すべてのグループのプレゼンテーションを終えたあと、最優秀賞を決めた理由について区長は「豊島区が抱えている大きな課題である多世代。全世代の人たちがみんなで一緒に会って話して、いろんなものを作っていこうという提案をしてくれた」と説明。

受賞した子どもたちは、飛び上がって喜んだ。終了後に感想を聞くと「去年も参加したのですが賞はもらえなかった。今回は具体的な案を示すことができたのが良かったと思う」とにっこり。「高際区長とこんなふうに話ができてうれしかった。帰ったら区長に手紙を書こうと思います」と興奮気味だった。

最優秀賞に選ばれたグループには、ピースコミュニケーション財団主催の来年3月に都内で開催予定の「第5回国連を支える世界こども未来会議」と、8月の大阪・関西万博で開催する「国連を支える世界こども未来会議 FUTURE SUMMIT みらい総会」に参加する権利が与えられる。

ピースコミュニケーション財団代表理事の一木広治氏は「皆さんから素敵な提案をいただきました。今日参加して出会ったお友達もいると思います。これもひとつの縁なので、みんな仲良くして、いろいろ豊島区のことを考えていきたい」と話した。

この日は、堀氏によるトークもあった。

「国連を支える世界こども未来会議」は、2019年に東京オリンピック・パラリンピック公認プログラムとしてスタートしたBEYOND2020NEXT FORUMから創出されたもの。世界のこどもたちが集まり、SDGsを軸に平和で豊かな世界について語り合う「ピースコミュニケーション」の場として毎年開催している。2023年2月には国連本部より「The Children’s Conference of the Future in Support of United Nations」とタイトル認定されている。これまで都内はもちろん、沖縄、浜松市、大阪でも開催された。

豊島区が11月22日、同区内の豊島区立芸術文化劇場で「SDGsフェスティバル」を開催した。

豊島区の区立の幼稚園や小・中学校では保護者・地域・企業・大学などと協働で、持続発展都市の担い手を目指す「SDGs達成の担い手育成事業」を実施しているのだが、この「SDGsフェスティバル」は同事業の一環として令和3年度から開催されているもの。

この日のフェスでは区が推進するSDGsの取り組みを子どもたちに限らず、地域や保護者などが「自分ごと化」の意識醸成を図れるよう各学校が取り組んでいる内容について発信した。

今年は午前と午後の2部制で開催。午前の部では南長崎幼稚園が「未来に続く『もったいない』」、清和小学校が「世界に誇る日本の伝統文化」、要小学校が「おおぞらはばたく!」、南池袋小学校が「雑司ヶ谷の魅力発見!」、巣鴨小学校が「大塚大好き豊島区大好きぼくら地域の一員だ!!」、池袋中学校が「パートナーシップで目標を達成しよう~誰とでも手を取り合うことのできる人になろう~『車椅子体験と、ブラインドウォーク』」というテーマで、自分たちの取り組みを持ち時間の10分をいっぱいに使い発信した。