【短期集中連載】〈日本で最も歴史の長いプロ格闘技・シュートボクシング40年史〉第2回 なぜシュートボクシングだったのか?

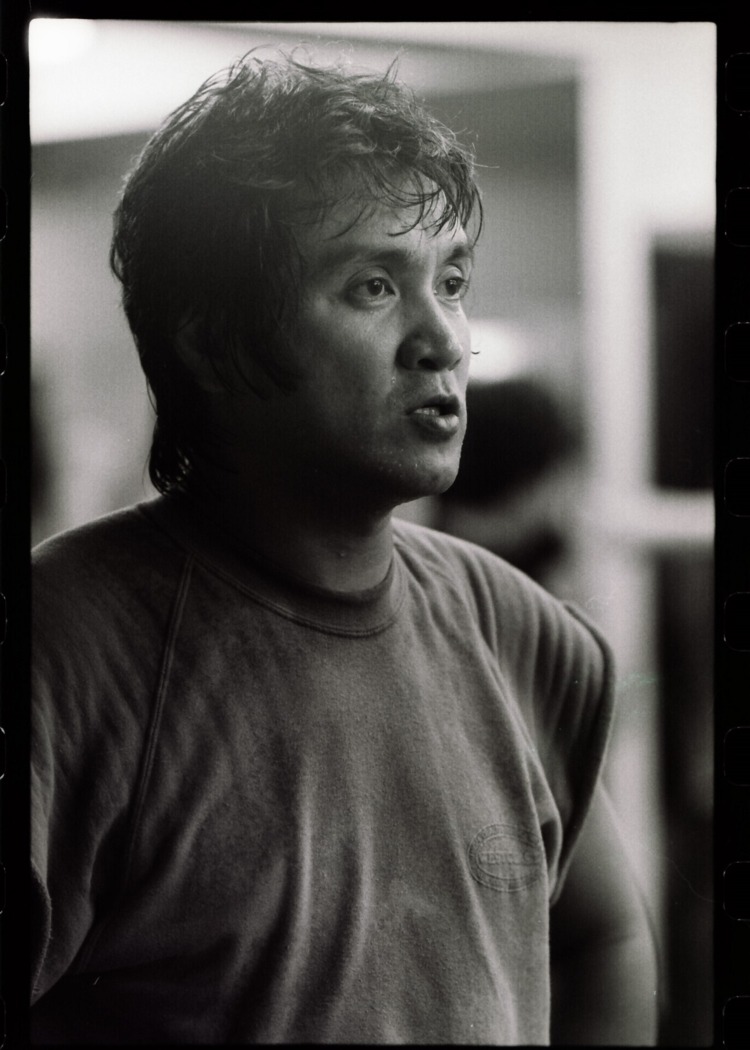

来る11月24日、東京・国立代々木競技場第2体育館で創立40周年記念興行『〜SHOOT BOXING 40th Anniversary〜S-cup×GZT 2025』を行うシュートボクシング。プロ格闘技団体として同じ名前では史上最長となる40年という長い歴史を振り返る。(文・布施鋼治/写真提供・一般社団法人シュートボクシング協会)

86年4月8日に全日本シュートボクシング協会を発足

格闘技史的な視点で見ると、シュートボクシングがスタートした1985年は過渡期だった。1970年代前半、爆発的なブームを巻き起こしたキックボクシングは最盛期には地上波4局で放送されていたが、1980年初頭に東京12チャンネルが定期放送を打ち切ると、世間から見向きもされなくなってしまった。

テレビ放送がなくなったあとの会場のガラガラぶりを目の当たりにしてシーザーは心の中で呟いた。「あの頃、人間の本能はテレビでやっているから見に来ている感じだった。だからテレビがなくなったら、もうこの競技は終わってしまったよと思ったよ」

90年代半ばから2000年前半の地上波をも巻き込んだ格闘技の潮流の道標となった格闘技通信やゴング格闘技といった格闘技専門誌の創刊は86年なので、あと1年待たなければならない。

その一方でプロレス界では新日本プロレスから枝分かれする形で旧UWFが設立され、既存のプロレスに疑問を感じていたファンに新たな興奮をもたらした。そのUWFから抜け出る形で初代タイガーマスクこと佐山聡は全く新しい格闘技をシューティングの名称で作り上げようとしていた。全く新しい格闘技とは、のちの総合格闘技を指す。

同時期に佐山と交流を深めながら、シーザー武志がシュートボクシングを創設したことは興味深い。とはいえ、潤沢な活動資金があったわけでもなければ、最初から期待のホープがあまたいたわけでもない。

ゆえに旗揚げ第1戦に出場した14選手のうち12選手は関西在住の選手だった。キックボクサーとしての新人時代、シーザーは関西を拠点に活動していたので、そのつてを頼って選手をかき集めたのだ。

「最初は東京に選手がいなかったから仕方なかったね」

しかし、関西在住の選手たちを新幹線で往復させ、都内のホテルに宿泊させる余裕もなかったので夜行バスで移動してもらい、当時シュートボクシングの唯一の拠点だった東京・白山のシーザージムにレンタル布団を人数分持ち込んで雑魚寝してもらうしかなかった。しかも旗揚げ戦前日、シーザーはスポンサーとの宴に出席したうえで朝を迎えた。そうしなければ、産声をあげたばかりの団体の存在は危うかった。もちろん上機嫌に酔うスポンサーの傍らでシーザーはノンアルコールを貫いた。「どんな手段を使ってでも、シュートボクシングを世に広めたい」という情熱だけは消えなかった。

宴が終わると、シーザーは減量着に着替え、計量に向けて(当時は朝10時からの当日計量が主流だった)最後の一絞りに励んだ。

そうした努力が実り、旗揚げ第1戦は結構な客入りだったが、第2戦、そして舞台を横須賀に移しての第3戦は閑古鳥が泣いた。

まさに産みの苦しみ。興行の清算、ジムの家賃など、日を追うごとにシーザーは経済的に追い込まれていく。ジムの電気とガスを止められるほど、経済的に困窮していた時期もある。当初はシーザーに協力していた選手の中にも離脱者が出てきた。

「毎日、今日で潰れるんじゃないかと思っていた。毎日が恐怖だった」

シーザーは起死回生を計るべく、組織を刷新。翌86年4月8日には全日本シュートボクシング協会を新たに発足させ、その17日後には初代ホーク級チャンピオンを決めるホーク級総当たりリーグ戦をスタートさせた。

この大会を機にシーザーはルール改正にも着手。それまで延長戦は3分だったが、これを5分にしてオリジナル性を際立たせた。

このリーグ戦は6大会に渡って繰り広げられ、86年11月21日、シーザーは晴れて力忠勝とのライバル対決を判定で制し、初代ホーク級チャンピオンとなった。新興団体だからといってタイトルの安売りはしない。シュートボクシングとして9回目の興行で、初めてのチャンピオンが決まった瞬間だった。

(第3回=10月25日掲載に続く)