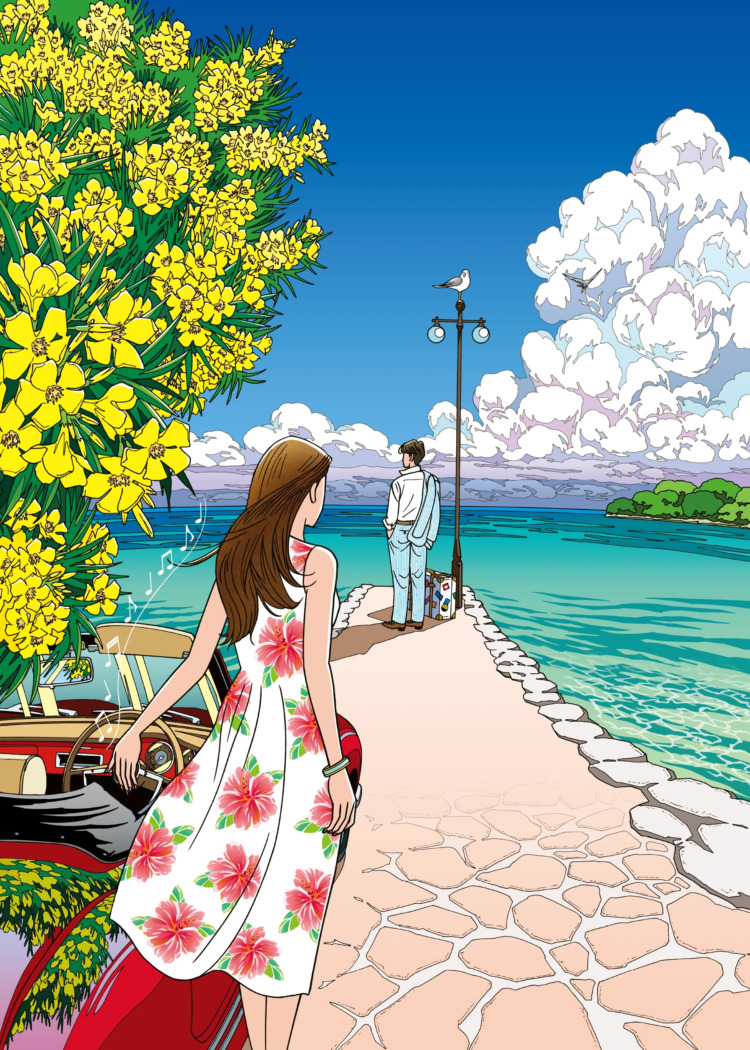

海外で人気再燃 日本のシティポップ&アニソンの底力をヒャダインが語る

海外有名アーティストも影響を受ける日本のシティポップ

――今回のイベントの「アニソンとシティポップ」というテーマについてはどう思いますか?

「アニソンでシティポップ、と言えるものはそれほど多くないと思いますが、その代表的な作品の多くは、やはり林さんと売野さんが手掛けられているんですよね。それこそお2人のタッグによる『Dang Dang 気になる』はアニメ『美味しんぼ』のオープニング曲としても有名ですが、都会感もあってかっこよくて、中村さんの歌声も相まって本当に美しくて。すごいバランスの曲だなと思います。

今回はまさに、そんなアニソンとシティポップが融合した名曲の数々を楽しめる、かつてないイベントになると思います。どんなライブになるのか、どんなお客さんたちが来るのか、僕自身も未知数なところがあるので本当に楽しみです」

――ヒャダインさんご自身のシティポップやアニソンとの出会いについて教えてください。

「全盛期当時は僕もまだ子どもだったので、実際に知って興味を持ったのは大人になってから。海外での再脚光とあまり変わらない時期だと思います。アニソンのほうは僕も子ども時代からいろいろ聞いてましたし、ピアノを習っていて遊びの時間にアニソンやゲーム音楽を耳コピして自分なりにアレンジして弾いてみたりしてました。最終的には譜面を買ってBGMまで弾いてましたね(笑)」

――近年のシティポップ人気の再燃や広がりをどう感じていますか?

「結局シティポップブームってずっと続いてるんですよね。若いアーティストがカバーしたりとか、DJが回したりとかも多いので、若い層はシティポップが好きな人、多いですよね。たまにラジオのリクエストで、20~30代の方からリクエストされて、なんでそんな曲を知ってるの?と驚くこともあります。やはりサブスクの影響は大きいと思います。僕もよくプレイリストで、全然知らなかった時代のアーティストの曲と出会って好きになることがありますし、そういう風にして輪が広がっていくんだな、と」

――今、海外の人も日本のシティポップを聞いてるとか。

「というかむしろ、今のシティポップブームっていうのは海外で火がついたからこそっていうのがあるんですよね。松原みきさんの『真夜中のドア〜stay with me』も海外で人気になったものですし、亜蘭知子さんの『MIDNIGHT PRETENDERS』はザ・ウィークエンド(The Weeknd)がサンプリングして。それもけっこう大胆に、原曲が分かるくらいのサンプリングで、そういう使い方あるんだと思ったくらい。他にも、海外の有名なアーティストのプレイリストに日本のシティポップが入ってたという話も聞きますし。サブスクで広まりやすくなったというのはあるでしょうね。林さんの曲だと、菊池桃子さんの『Mystical Composer』などもサブスクでかなり再生されてます」

――なぜ時代や文化、言葉を超えて海外の人にも響いたんでしょうか。

「日本語という知らない言語で歌われているという魅力もあると思いますが、やはり一番はそのクオリティーの素晴らしさでしょうね。大人っぽさ、そのサウンドの妥協のなさ。中でも林さんは哀愁のメロディーを描いたら唯一無二じゃないかな、と思います。もちろん海外の曲にも哀愁はあるんですけど、当時の日本のポップスに込められた哀愁って独特な魅力があるんですよね。“泣き”の文化とでもいうか。80~90年代当時は我々が欧米の音楽に憧れて作っていましたけど、それが40年経った今、逆にあちらのクリエイターを魅了しているというのは本当に興味深いです」

――改めて「アニソン」の奥深さを感じますね。

「アニソンって、別に音楽的なジャンルではないですから。例えば80年代でも、当時バラドル、それこそ森口さんがアニメの主題歌を歌ったり『ビックリマン』の楽曲をタケカワユキヒデさんが作曲してたり、近年だとCreepy NutsやOfficial髭男dismといった大人気アーティストがそのアニメ作品のための曲を手がけたりしていますし。僕自身もアニソンを作らせてもらっていますけど“アニソンはこうでなければいけない”とはまったく思わないです。アニソンと多彩なジャンルの出会いをこれからも楽しみにしたいですね」

――最後に、イベントに興味を持った方にメッセージをお願いします。

「アニソンもシティポップも、どちらも80~90年代のポップカルチャーを語るうえで欠かせない要素ですし、あの時代を知る方々はもちろんアニメ好き、シティポップ好きな若い世代も楽しめるまたとないイベントとなると思います。海外のアニメやシティポップファンの方も、もしインバウンドで来られてたら、ぜひおすすめしたいです」

(TOKYO HEADLINE・秋吉布由子)