―海外では、SNSトラブルに端を発した個人訴訟が増えていると聞きます。

「今やSNSがらみのトラブルや犯罪は世界的な課題ですよね。SNSを規制する国もあり、オーストラリアなどは今年12月から16歳未満のSNS利用を禁止する法律が施行されることになっています。SNSを使った子供を狙う犯罪なども増えてますし、やはりSNSいじめ、誹謗中傷はどの国でも問題になっていますね。さらにアメリカではフェイクニュースが深刻で、それにより価値観が分断され民主主義の根幹を揺るがしかねないという大きな社会問題になっています」

―日本で誹謗中傷訴訟というと、有名人への中傷に法的装置をとるような話もよく聞きますが。

「アメリカでもトランプ大統領が嘘を書かれたということで、米紙ニューヨーク・タイムズに対し150億ドル(約2兆2199億円)もの損害賠償訴訟を起こしました。アメリカはやはりそういうときの金額も大きいですね(笑)。でも日本だと勝てても賠償額も低く、そもそも訴訟も大変ということで泣き寝入りする人たちも多い。開示請求ですら一苦労です。ようやく日本でも今年、総務省が米メタやX(旧ツイッター)などを、SNSの誹謗中傷投稿への対応を義務付ける『情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)』の対象事業者に指定しましたが、SNSのプラットフォームがユーザー側を守る部分はまだ遅れていると感じます」

―日本では、個人がSNSの誹謗中傷訴訟を起こすのはなかなかハードルが高いイメージです。

「訴訟のためには、SNSのプラットフォームに開示請求をしないといけないわけですが、それがアメリカのプラットフォームであればアメリカの裁判所まで書類を送ったり、手続きをする必要がある。その判決が出るまで半年から1年とされていて、翻訳代や書類代と費用もかかって、それで勝ち取っても賠償額はたいてい2~30万ほどですから」

―せめて訴訟に必要な書類を簡単に素早く作成できれば…。

「訴訟大国と言われるアメリカでは、すでに個人訴訟にAIサービスが利用されています。裁判のための書類作成などがサービスに組み込まれていいて、弁護士を雇わずに裁判を進めることもできるんです。中には駐車違反切符を切られたときなどの不服申し立てをサポートするアプリもありますね」

―AIを活用して、もっと簡単に時間もかけずに開示請求や訴訟を起こすことができれば、SNS誹謗中傷の歯止めにもなるかもしれません。

「ただ先日、アメリカのそういったサービスの1つが逆に訴えられるということがありました。彼らは“AI弁護士”を活用して裁判に臨んだようですが、状況は厳しかったみたいですね。結局、資格を持っているのは人間です。AIサービスは、ハルシネーション(AIが虚偽を事実のように提示する応答のこと)を起こした場合を念頭においておかなければいけません。自動運転も似たような課題をはらんでいると思いますが。AIでどんなに自動化されたとしても“人”は必要なんです」

―横山氏が手掛けるAIサービス〈ロボット弁護士〉も、弁護士事務所の監修が入っていますね。

「そうです。〈ロボット弁護士〉は基本無料で24時間365日対応可能ですから、弁護士さんが対応できない時間に軽く相談することもできますし、そこから実際に弁護士事務所への相談まで、つなげることもできます。〈ロボット弁護士〉を活用することで弁護士さんの負担を軽減したり、民事裁判の時短にも役立てると思っています」

―今年、米国NASDAQキャピタルマーケットに上場を果たしたそうですが、やはりリーガルテック市場の世界的な成長を見越してのことでしょうか。

「そうですね。まずアメリカのリーガルテックの市場は3兆円ほどあり、日本とはケタ違いなんです。アメリカではどんどん個人訴訟が増えています。おそらく日本でもこの先そうなっていくでしょう。今回NASDAQで上場して資金調達も達成しましたが、日本企業でここまでできたのは、やはりこのサービスへの期待もあったと考えています。大きな市場を目指すなら、やはりアメリカでの上場は大きな意味がありますが、上場したら成長し続けること、資金調達し続けることが重要になってくる。大変ではありますが、小さくなっていく日本市場を考えると、もっと日本企業にも挑戦してほしいなと思いますね」

―時間や費用、知識不足や敷居の高さ、言語や現地の法の壁といったことを理由に訴訟をあきらめて“泣き寝入り”しなくていい時代がくるかもしれませんね。

「私たちのサービスも、法の不平等を無くそうというところから始まっています。AIを活用し“法の民主化”を目指し〈ロボット弁護士〉の世界展開を目標としています」

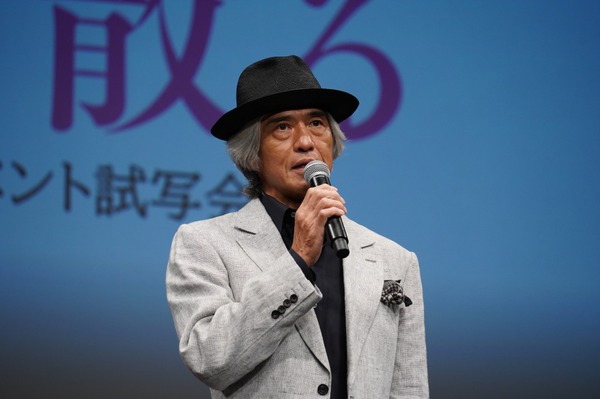

;プロフィル

横山英俊(よこやま ひでとし)…株式会社Robot Consulting ファウンダー兼代表取締役/SAKURA法律事務所アドバイザー/投資家